El problema de la desertificación de Colombia

La guerra contra el narcotráfico siempre ha estado en la agenda política de los gobiernos del continente. Esta política, impulsada por Estados Unidos, impone requerimientos y obligaciones a los países que, por su condición tropical y geográfica, son productores a gran escala y exportadores de drogas. Sin embargo, nunca ha generado una respuesta clara frente a la eliminación de este renglón económico violento y criminal; más bien, ha servido para “regular” la comercialización en las calles de las grandes capitales occidentales.

La DEA, Interpol, FBI y la policía estadounidense persiguen traficantes en las calles, pero no a los capos en sus mansiones al norte de la frontera. Mientras tanto, en Colombia, Bolivia o Ecuador, la normatividad persigue y violenta a campesinos cuya única oportunidad laboral es la siembra, el raspado, la producción y la comercialización de sustancias que son compradas por grupos armados, empresarios de alto calibre y políticos, entre otros, sin escándalo alguno. Claro está, a no ser que se vea involucrado un actor socialmente “correcto” o de prestigio.

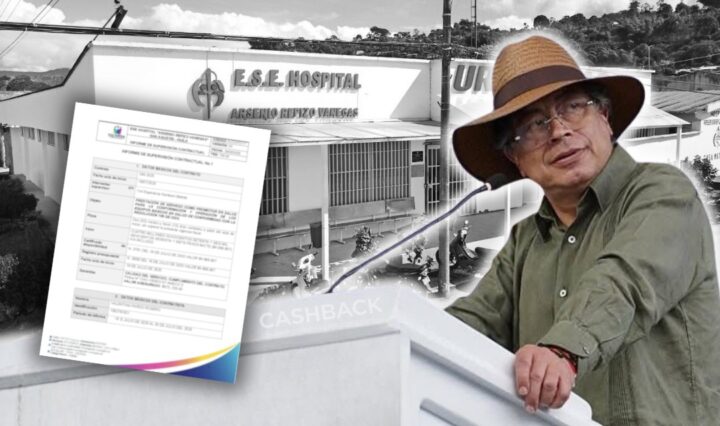

Este gobierno, entre aciertos y desaciertos, ha utilizado otra manera de luchar contra las drogas. La política del presidente Gustavo Petro ha marcado una ruptura con las estrategias tradicionales, enfocándose más en la incautación y menos en la erradicación forzada, lo que ha generado fricciones con Estados Unidos.

Las cifras y la postura del Gobierno reflejan que, hasta noviembre de 2024, se habían incautado 1.764 toneladas de cocaína. Esto ha permitido mantener la certificación por parte de Estados Unidos. Quizás los cambios hacia la erradicación voluntaria, la sustitución de cultivos y la no aspersión con glifosato sean factores clave, aunque estos no hacen parte del “ABC” de la política antidrogas impulsada por la administración Trump.

En cuanto a la política internacional, la crisis limítrofe en el Caribe impulsada por Trump a raíz de su política antidrogas no refleja un interés real de salud pública, sino de poder. Estados Unidos siempre ha ejercido esta doctrina del enemigo común: en la Guerra Fría fue la URSS y China; hoy son las drogas. Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, también impulsó aranceles a productos importados, lo que terminó generando una crisis interna al afectar a grandes empresas en Wall Street. Ese fracaso posicionó a China como el aliado comercial número uno del mundo.

Hoy, Trump vuelve a señalar otro enemigo. Ya no es la cocaína, sino el fentanilo, una droga sintética que, según científicos, es 100 veces más adictiva que la heroína. Esta sustancia está acabando con miles de jóvenes estadounidenses y se ha convertido en un problema sin fin. La Casa Blanca responsabiliza a países suramericanos por su producción, aunque es claro que la falta de materia prima en la región desvirtúa ese argumento. Esa es, precisamente, la excusa para militarizar el Caribe y para amenazar con la descertificación de Colombia.

Ojalá el presidente Donald Trump cambie su enfoque y proponga una nueva política global que se centre en la salud pública, abordando el problema estructural del narcotráfico. De nada sirve señalar a una nación o a otra de un crimen cuando son sus propios ciudadanos quienes financian a empresas criminales en países empobrecidos del sur, obligando a campesinos, comunidades afro e indígenas a producir para sobrevivir.

Colombia no es un Estado fuerte; aunque contamos con un ejército robusto, es imposible controlar todo el territorio. Lo que sí es posible es seguir apostando a la transición de cultivos y a la consolidación de mercados locales y extranjeros que sostengan a los productores. Solo así podremos transitar hacia una etapa en la que erradiquemos de raíz la “narcocultura” que no solo se incrustó en la población, sino que convirtió al Estado colombiano en su mejor protector.